浅析社会主义社会的阶级矛盾(一)定义

列宁指出:“所谓阶级,就是这样一些大的集团,这些集团在历史上一定的社会生产体系中所处的地位不同,同生产资料的关系(这种关系大部分是在法律上明文规定了的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级,就是这样一些集团,由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”(《列宁全集》,中文2版,第37卷,13页,人民出版社,1986。)

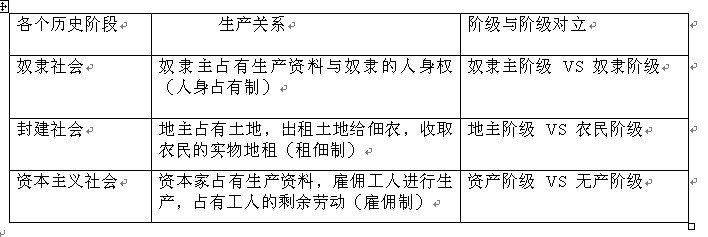

从列宁的论述中,我们就可以看出,不能脱离一定的生产关系去谈阶级,否则阶级这一概念就会变得空洞。在人类社会的发展史上,不同的历史时期的生产关系是不一样的。不同的生产关系所表现出来的阶级与阶级对立是不一样的。请看下面的表格

这些就是社会主义社会以前的各个历史时期,不同的生产关系所表现出来的阶级与阶级对立。进入了社会主义社会后,我们看中国的社会主义社会时期(1956年~1982年)与前苏联时期,相对于资本主义社会,生产关系已经发生了质的变化(虽然在中国还存在着全民所有制与集体所有制的差别,但是雇佣制已经基本被消灭了)。既然生产关系发生了质的变化,当然这个时候的社会的阶级与阶级对立,就不再是资产阶级与无产阶级的对立。那这个历史时期的阶级与阶级对立是什么样子呢?这还得从这个时期的生产关系与经济关系入手。

这个历史时期的生产关系就是生产资料以全民所有制与集体所有制为主,实行按劳分配制度(工资等级制度)与特供制度。我们简称公有制下的工资等级制与特供制。这种生产关系所表现出来的阶级与阶级对立就是 高收入高消费阶级 与 低收入低消费阶级的对立(简称双高阶级与双低阶级)。这个历史时期的统治阶级是双高阶级,国家性质是双高阶级专政。

苏联斯大林时期工资差异达到了二三十倍,而且还有特供制度。中国,工资八级制,领导干部有汽车,有秘书等等现象。工资的差异缘于隐形的私有制。说这种隐形的私有制是区分于资本主义社会里公开的生产资料私有制。虽然有些人并没有占有生产资料,但实际控制并管理着生产资料,或者说使用着生产资料,就变成了隐形的“占有”。这种“占有”,有的是靠权力,有的是靠职务,有的是靠技术。对生活资料也是一样,很多生产队的保管就利用职务便利偷集体的粮食,这种现象就是利用职务占有集体的生活资料。会计出纳等等利用职务便利混工分,各种投机分子骗取工分(割草装石头,用泥巴充狗屎等等),这样就导致了工资的差异。有些人的高消费是通过高收入来实现的,但有些人的高消费就不是通过高收入来实现的,而是通过不同形式的“特供”。

这两个阶级之间是存在着剥削压迫的。生产是实现社会化了,也就是说劳动果实是全社会生产的结果。但分配劳动果实的时候,双高阶级多占了劳动果实。广大双低阶级是被剥削的。因为政权掌握在双高阶级手里,当然就使双低阶级受到双高阶级的压迫。

(二)无产阶级专政下,怎么继续革命?

进入社会主义社会后,怎么继续革命?革命的主体是谁,革命对象是谁,革命的目标是建立什么社会?

社会主义社会的矛盾是生产的社会化与消费的家庭化之间的矛盾。继续革命就是双低阶级革双高阶级的命,革命的目标是通过消费的社会化运动对双高阶级进行专政,并通过这种方式的运动,彻底消灭商品经济,实行计划经济,进入各尽所能,按需分配的共产主义社会。这种革命不可能一次性成功,可能会反复多次。但必将一次比一次更接近于共产主义社会。所以这种革命就是共产主义革命(相对于社会主义革命而言)

(三)夺取政权与革命的关系

革命需要政治斗争与经济斗争的充分结合。片面的强调政治斗争而忽视经济斗争,将失去广大的群众基础。当然,片面的强调经济斗争而忽视政治斗争,那革命就是“镜中花、水中月”。在无产阶级没有成为统治阶级以前,政治斗争是第一位的,经济斗争需要服从于政治斗争。无产阶级成为统治阶级后,如果没有经济斗争,政治斗争的成果将无法巩固。上个世纪的土地革命纲领“打土豪,分田地”就是一个政治斗争与经济斗争相结合的纲领。在政治上打倒地主阶级的统治,在经济上使农民分得土地。

具体怎么消灭一个阶级呢?例如消灭地主阶级,是不是冒出一个地主就打一个地主呢?不是的,在新民主主义革命时期,就鼓励地主投资工商业,使地主阶级变成资产阶级。在社会主义革命时期(1953年~1956年),就是通过社会主义改造,通过合作化运动,彻底消灭土地私有制,把分得土地的农民引导成无产阶级。这样就彻底铲除了地主阶级滋生的土壤。通过改变旧生产关系来推动生产力的发展,并确立新的生产关系。

但这些革命的前提是新的阶级要掌握政权,没有政权的保证一切都是空谈。但掌握了政权如果不进行生产关系的改造,新的政权很快就会垮台。中国大陆与台湾,无不是新的阶级掌握了政权后,通过运动彻底挖掉了地主阶级滋生的土壤。台湾是在国民党执政(资产阶级掌握政权)时期,把地主阶级变成了资产阶级。

以此类推,如果在社会主义社会,双低阶级夺取了政权,该怎么彻底铲除双高阶级滋生的土壤呢?那就是进行消费的社会化运动。下面,我们就来阐述什么是消费的社会化。

(四)论消费的社会化运动

生产是把劳动物化在产品里面,而消费就是把物化在产品里面的劳动消耗掉。虽然生产也是一种消费,例如对原料的消耗,对劳动力的消费等等。但这些劳动会依次累加到产品上,变成生活资料,进入消费领域,最终所有叠加的劳动全被消费掉。呼吸空气不能叫消费,因为并没有劳动物化在空气里面。什么叫社会化的消费,这是相对于家庭消费而言,坐公共交通,在大食堂就餐,在公园游玩等等都是社会化的消费。这种消费是否是社会的进步呢?答案是显而易见的,社会化的消费降低了单位需求所消耗的劳动量。例如,同样从一个地方去另一个地方,坐公交车比坐小车而言,前者所消耗的劳动就要少些,等等。社会化的消费无处不在。我们也可以认为消费的社会化提高了劳动力的再生产能力,所以说消费的社会化就是社会的进步,而且是巨大的进步!

在资本主义社会里,资产阶级的统治基础就是以家庭为单位的消费方式为主的经济模式。这样的模式就使广大消费者成一片散沙而无法与垄断资本相抗衡。如今社会,团购运动生机勃勃的向我们走来,这种运动将促进消费的社会化,而我们准备好了迎接这场运动吗?

(六)评文化大革命与资本主义复辟

文化大革命,“斗私批修”强调从思想上改造资产阶级思想,从政治上以打倒走资本主义道路的当权派为目的。这是一种形左实右的革命路线。形左,就是超前的强调思想革命;实右,就是没有正确认识社会主义社会的阶级与阶级矛盾。把资产阶级残余势力当成主要敌人,却放过了双高阶级。不但没有发动广大的双低阶级群众,也把群众搞得晕头转向,分不清谁是敌人。走资派也好,修正主义也好,普通老百姓还是很难分清楚的。甚至发生了群众斗群众的情况。这种种原因注定了文化大革命要失败。为什么以前的新民主主义革命,社会主义革命能成功,因为敌人很明确。地主阶级,资产阶级,老百姓很直观的就可以辨明。如果当时能正确认识到双高阶级是革命对象,老百姓还是很直观的就可以分辨的。谁收入高,谁日子过得好,群众的眼睛雪亮的。

在社会主义初期,双高阶级的统治还是发挥了积极意义,消灭资本主义之后把生产的社会化推进到了一个新的台阶,充分释放了社会生产力。但随着社会的发展,双高阶级与双低阶级的矛盾日益突出,广大双低阶级群众的生产积极性受到严重影响。这个时候的生产关系,严重阻碍了生产力的发展。生产关系的改变成大势所趋,可惜,革命派因形左实右的路线被反动派消灭殆尽。群众没有了领头羊,就无奈的选择了私有化来改变生产关系(前苏联也是一样)。资本主义复辟就这样发生了。

(七)资本主义社会里,双高阶级与双低阶级的影子。

美国为例,很多金融企业的高管或业务员,为了拿到高额的收入与提成,不惜销售劣质金融产品,不惜搞垮企业。很多华尔街的高管,在2008年金融危机的时候还拿着政府的补贴发高额的薪水。这些高收入群体虽然不同于资本家,但他们的收入甚至超过了某些资本家。这些人就是资本主义社会里双高阶级的影子。

再以中国为例。官僚垄断资本,就是整个官僚体系占有垄断资本,雇佣工人进行生产。这种占有方式不同于西方的垄断资本。这种资本的所有者不能说具体是谁,但她是整个官僚体系。整个官僚体系就是所谓“国企”的老板。这个老板榨取无产阶级的剩余价值。这种资本在中国是最大的资本。这个“老板”的内部是等级森严的,级别越高收入越高,消费也越高。我们可以给她分成双高阶层与双低阶层。双高阶层的高消费既因为高收入,也有各种形式的特供制度。这个时候的双高阶层是依附在资本主义制度上的。这里的双低阶层虽然也被压迫,但他们依然是统治阶级的成员。反腐败、反贪污、反卖国就代表着这个阶层的利益。这两个阶层的斗争是统治阶级内部的狗咬狗。无产阶级只管看热闹就行。

(八)论双低阶级领导的新型社会主义革命

经历过社会主义社会,经历过文化大革命,有了无产阶级专政下继续革命的理论武器的无产阶级,不再是旧的无产阶级,而是新的无产阶级,或者叫做双低阶级。这是当今社会最先进的阶级。这场社会主义革命的领导阶级,非双低阶级莫属。大力进行消费的社会化运动,既可以通过这种形式把所有被压迫的群众组织起来,又可以推动革命。革命的形式与内容完美的结合起来,将焕发出无穷的力量,而把所有的反动派扫进历史的垃圾堆。

消费的社会化,使群众经常聚在一起。可以达到“生活政治化,政治生活化”。在运动中不断的对双高阶级进行专政。