按语:不管你“阿拉是上海人”,还是北京人、巴黎人、华盛顿人、伦敦人、柏林人、罗马人、莫斯科人,那个标示高贵的定语不见得和你的幸福有关系,甚至是你的苦难的根源。奢华是相对于不奢华而言的,没有了不奢华,奢华也就不存在了。大都市的奢华不但以掠夺非大都市为支撑,也以掠夺大都市自己的基础为支撑的,不然无法彰显那些奢华者的高贵啊,惹得司马光愤然道“贩夫走卒竟着丝袜”就麻烦了。无产阶级的相对贫困是无产阶级的真实贫困,更有无产阶级的绝对贫困为警示的。只是这警示牌基本被刻意加了层幕布,一旦你看到那美杜莎的头,别真的呆若石头,这毫不奇怪,因为当今的社会是刻意放大人的差别的,不制造出地狱,无以突显天堂的炫目。

那么,我们看看这些陪衬,准确地说是背负起天堂基石的人群都是些什么人,以及他们被压得扭曲成什么样子了吧。上海弄堂抢救式记录上海奢华背后的隐秘之处

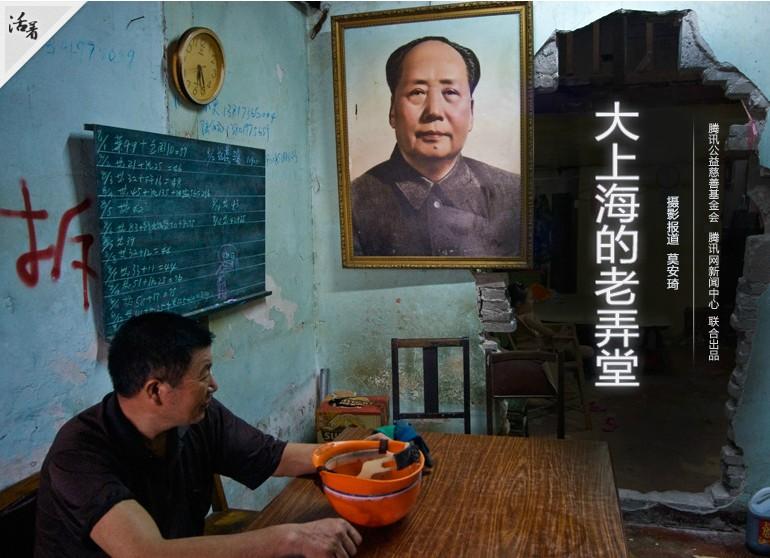

图片来至腾讯,摄影 莫安奇 文莫安奇

http://news.qq.com/zt2012/living/oldlane.htm?pgv_ref=aio2012&ptlang=2052在上海咄咄逼人的奢华时尚背后,残留有那么一点隐秘质朴之处,那便是老弄堂,也即所谓的棚户区。弄堂居民们一般都是上了年纪的“老上海”,保持着传统简约的生活方式,其实在这拥挤的老屋中,他们也无法施展对生活的奢求。

弄堂文化(所谓的棚户区)一直是老上海的一种特色腔调。记得童年时,父亲经常带我去弄堂里看望爷爷奶奶。我和哥哥与弄堂里的小伙伴们一起打闹嬉戏、玩纸牌、串弄堂,一起看《奥特曼》、玩变形金刚,一起把水枪飚在邻家小女孩身上——回去免不了挨父亲骂。也记得吃了人生中第一次、也是最意味深长的肯德基。过新年时,所有亲戚全都聚在一起吃年夜饭,然后放烟火,仰望星空。我就这样度过了童年。

后来,弄堂开始拆迁,大家都各自搬到稍偏远的地方,四散而居,我则高考冲刺,读上大学,走进社会。此时的我已远离了弄堂岁月,对当时的印象逐渐变得单薄,突然发现弄堂离我已经足够得遥远。再后来,我买了相机,无意中再次走进老弄堂,便觉格外怀旧与亲切。当弄堂里的各种场景出现在眼帘中时,感觉自己又回到了童年。为了再次回忆小时候的情节,我拿起相机,对准弄堂按下快门,拍的次数多了,久而久之便形成了这个专辑。

和川流不息、人山人海的繁华商业街相比,弄堂里的空间更加简陋狭窄,却不乏色彩。这组片子我从2010年拍摄至今,来回奔波穿梭于好几个弄堂。从最初拿着相机被冷眼相看,骂街、争吵,一直到经过不懈的努力最终被他们认可,准许我进去拍照,种种的付出不一而足,收获则来之不易。

曾经有很多次,我脑海中闪现过放弃拍摄的念头,但现在回过头来看,还是很庆幸坚持下来。我想是某种信念带动着我。摄影也许就有这无穷的魅力吧,它能够呈现过去的片段,给我之所见做真实的记录。 通过相机,我也可以倾听众生的声音,按下快门的一刹那,其实也是在倾听自己。

弄堂居民当中,除了上海本土人,还有一些外来务工人员。他们由于各种原因来到上海寻求发展,没想到这里的竞争更加残酷激烈。在中国最潮流的城市中,他们做着最微不足道的工作,诸如保安、清洁工、服务员之类。其中也有找不到工作的失业人士。

而反观那些老上海人,他们正等待着房子的拆迁,希望能合理改善当下的居住环境,分配到好一点的新房子。每次与他们交谈,都能体会到他们生活中的艰辛与无奈。虽然他们只是在城市的偏僻之处过着最简朴的生活,有时也会为了一些鸡毛蒜皮的小事斤斤计较,不过这才是弄堂特色的体现。大多数时候,邻居街坊相处融洽,其乐融融,踏踏实实接着地气儿生活,备显真实,我从心底里尊敬他们。

组图不仅是我对老上海弄堂的记录,也是对被拆迁的老家的留念。其实我是在拍自己,真的